音楽療法は今日様々な方法があります。私は以前、コルネリア・デ・ランゲ症候群という障害をもっている14歳の少年と出会い、ピアノの即興演奏で交流をはかりながら、ヒロタンの身体的・精神的発達の可能性を探りました。

2004年11月から02007年1月にかけての2年間、毎週1回、30分のピアノの即興演奏を使った個人セッションを行なってきました。コルネリア・デ・ランゲ症候群という障害は発達が非常におそく、14歳になった現在も言葉はありません。

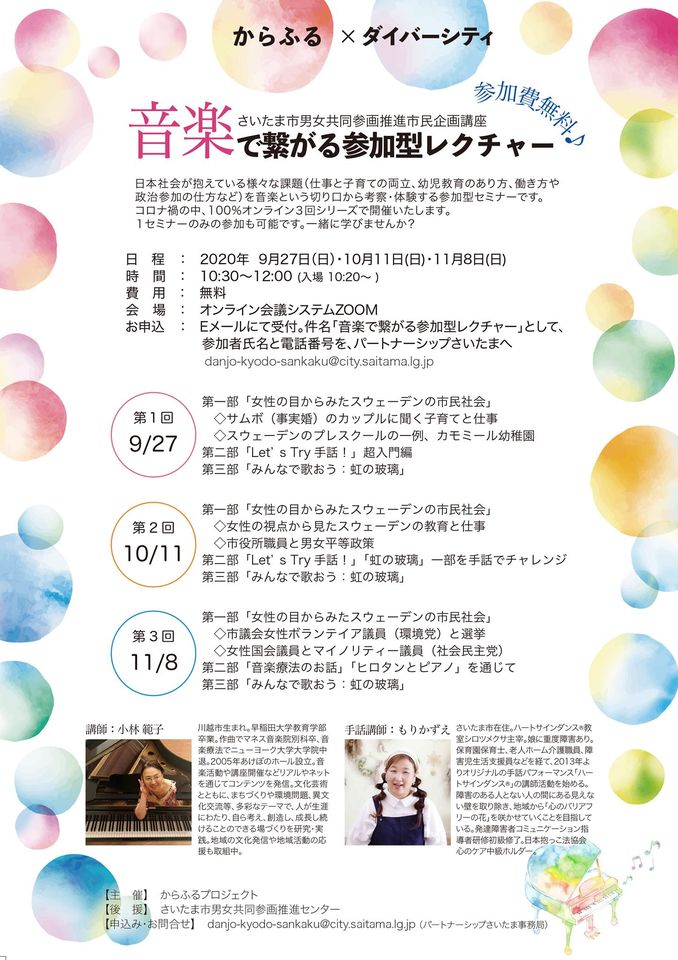

映像作品は、「ひろたんとピアノ」でコルネリア・デ・ランゲ症候群という障害をもっている14歳の少年、 ヒロタンとのピアノの即興演奏での交流(音楽療法)の記録作品です。2007年東京ビデオフェティバルで優秀賞を受賞したときのものです。

VIDEO

コルネリア・デ・ランゲ症候群という障害は、3万人から5万人に1人の割合で生じるそうで、発達は大変におそく、顔は互いにとてもよく似ていて、毛は濃く、中央でつながっている、睫毛はカールし、長い。鼻は小さく、細く、唇は薄く、端が下がっている、顎は小さく、頸は短かく、多毛などの特徴が見られます。

生まれてからずっと長いあいだ、鼻にチューブをつけて寝ていることも多かったので、お母さんによれば「ある意味で手がかからないといった状況」でもあったそうですが。お母さんは仕事に没頭でき、ヒロタンにはあまりかかわらなかった。とはいえ、体が極端に虚弱なので、ちょっとしたことで、かぜをひいたり、様々な病気になったりしたました。明るく話されるお母さんですが、内心は大変な葛藤をかかえていました。

その後、長い時を経、さまざまな葛藤を乗り越え、ヒロタンのお母さんは、障害のある子どもを持つという現実に徐々にではあるが向きあえるようになったそうです。そして彼とお母さんとの関係も変化しはじめました。一方、ヒロタンもすこしずつではありますが、以前には考えられなかったような成長をはじめました。

私が彼(ひろたん)と初めて出会ったのは作品をつくる2年前の冬。彼はとても小さくてかわいらしく,2才半くらいに見えました。でも本当はそのときすでに13歳でした。

ニューヨークで、音楽療法というものに出会った私は、日本に帰ってきてしばらく機会はなかったでのすが、当時、近くの障害児施設でボランテイアをしていたときの縁で、彼とお母さんが家にやってきたのです。

いつも家や養護学校でおなじみの曲が2、3あり それらは「おおきな栗の木の下で」だったり「ぞうさん」だったり「森のくまさん」だったりしましたが、これらを彼との合図に使うことにしました。

これが14歳のヒロタンです。意味のある言葉をしゃべることはなかなかできませんんし、発語も容易ではありません。しかし、マンマ(食事)とかパパとか、ダメとか理解できる言葉はもちろんあります。ものを握るといった動作は苦手で、すぐ放りだしてしまいます。

しかし,その時、彼はしっかり音を聴いていました。そして、私の演奏を真似して弾きだしたのです。ヒロタンは耳だけでなく,全身で音を感じているようです。よくピアノの鍵盤に顔をくつけたり,またピアノの下にはいりこんで振動を肌で感じているようです。また,ピアノに映る自分の顔や姿をよく見ているときもあります。

音が上昇してゆくフレーズを私がひくと大変高揚するようで,左右の足をばたばたさせたり足先をくっつけて打ち鳴らしたり,あごに手をやってあごをげんこつで激しく連打したりします。また気持ちのよいときはにこにこしながら両手を空中に舞うように動かしたりするのです。

ヒロタンはピアノが大好き。いろいろな音が出るのがおもしろいようです。でも、もちろん楽譜は読めません。彼は楽譜も鍵盤の位置も指使いも関係なく、ピアノをたたき出すのです。

ヒロタンが歌を歌っている。ヒロタンは発語も容易ではありません。そこでタイミングをとらえて発語させようと試みます。このように発語をともなうのは大変難しいらしく、よく私ののどに手を当てたりして、歌う時の感じをつかんだりしています。そんなヒロタンがうたうと思わずうれしくなってしまいます。

また、ものを握るといった動作は苦手で、すぐ放りだしてしまいます。そのため彼は他の打楽器に興味をもたないようです。握るスティックやグリップの手をすぐ離してしまいます。

しかし指は動きます。中指と薬指を独立して動かしながら、音の連続したフレーズを奏でます。ヒロタンは右手よりも左手が良く動きます。だんだん右手も良くうごくようになりました。彼はうまく体のバランスをとりながらうまく弾きます。そして響きを聴いているのか、とてもは音が美しくなってきました。タッチも、力強いです。

私とヒロタンは音楽で即興的にフレーズを奏でる。それは対話のようだ。一方がピアノで話しかけると、そのフレーズに呼応して一方がこたえる。音楽を支えたり、リズムにのって別の旋律を奏でたり、突然別のフレーズを持ち出したりする。ヒロタンはこだわりなく、壊してしまったりするのです。

ヒロタンとの交流を深めてゆくなかでお母さんからいろいろなお話をうかがうことができました。そのお話のなかで、ヒロタンとの関わり方の変化や社会の中で受け入れられ方の難しさなど私には強く印象づけられました。

「かっこうをつけないで、きれいごとをいわないで、無理なら無理といって、それでお互い笑っていられるのが一番だな」。最近ショートステイなども利用することで、心に余裕もでき、帰ってくるとお互いがなおさらうれしいという気持ちになったというお母さんは、ショートステイのような貴重なシステムがあってすごくうれしいが、私他のお母さんは一緒につれていたり、家から出なかったりしている様子で大変そうだとおっしゃっていました。

この2年間、彼は音楽的に大きく成長しています。お母さんによると、彼の日常も体調も落ち着いて、生活の中で成長が感じられるといいます。たとえば、階段を2階から自分で下りて来る(階段に腰かけながら)などです。

ヒロタンの将来については、お母さんは悲観的です。というのは、通っていた養護学校は高校生までで、卒業後は受け入れ先がないのです。そういった障害者の福祉施設は県内にはなく、現在の家から通えるような環境にはないそうです。

医学は進歩していく中で、長い時間をかけて成長していく彼らを、我々はどのように受け入れていけばよいのでしょうか。。

(この記録を東京電機大学の学生である松浦君とビデオドキュメンタリー作品としました)